“偏见,是一种弥漫在空气当中的若隐若现、若有若无的环境压力。 ”

管理世界中,企业经理人在商海摸爬滚打中久经考验积累来的实战经验是一笔他人难以模仿和替代的宝贵财富。经验往往被看做是可以依赖的对未来判断的指导。

宝贵的经验与傲慢的偏见貌似是泾渭分明的对与错,但在实际的商业世界中,他们却总是如影随形。经验所指并非总是康庄大道,经验时不时还要愚弄下它自信心爆棚的主人,让其决策为企业发展埋下隐患。

“大家都这样做”

很多公司决策者决定做什么,不是因为这样做是经过深思熟虑的,而是因为在他/她的经验认识中“大家都这么做”——这是约定俗成的“最佳实践(best practices)”。比如伦敦商学院教授Freek Vermeulen就发现,人们现在读的纸质报纸(尤其是《金融时报》这样的世界范围发行的著名报纸),大多都是用超大幅面的纸张印制,每次看报纸时,我们都要张开双臂举起双手,翻页也极为不便;从印刷角度来讲,小幅面的印刷反而成本更低。这么奇怪的事情是为什么?

原来,报纸发源时候(几个世纪之前),英国政府按照纸张页数收取“页数税”,为了减少页数,就诞生了编辑们尽量采用宽大幅面的做法。但是在1855年这项税种就取消了,而这样的大幅面印刷做法却毫无道理地流传至今。我想,肯定有很多人建议用节约成本的小幅面方式印刷报纸,但是却有更“有经验”的管理者用权威的强调予以拒绝:“大家都这样做!”

类似“大家都这样做”的事情还有很多,而且隐藏在各个行业企业决策者的经验认识中,造成一种聪明而愚蠢的“集体惰性”。比如上市公司对短期绩效的舍命追求;金融行业挖西墙补东墙的饮鸩止渴;为了约束员工节约成本而进行的简单粗暴的人资制度与考核系统……

“滤镜”

我们在回顾经验历史的时候往往带有一种主观倾向,倾向于挑选自己熟悉的有效证据来进行对未来的判断,这在心理学叫做“滤镜”(filters)。滤镜能够把真实扭曲、生出偏见。未经训练的人在思考过程中其实很难发现隐藏内心的滤镜,即使他/她已经经过深思熟虑并综合考虑了他人建议。

著名社会学家郑也夫先生写的《信任论》有一个小章节讲了一个原理:其实任何生物包括人类,在进化的一个漫长而残酷的战场当中,只要想生存,就必须具备一个本能:就是把周围的生存环境予以简化。这种进化而来的简化机制对于人类思维来说,就是把复杂世界的现实完全的符号化。比如说我们经常会说“千种红、百种绿、万种灰”,这里的话语仅仅说出一个红字,实际上其他人并不能从中清楚得知这指的是哪一种颜色。再比如有人在网上把女性分娩的疼分为十二级,似乎搞的很科学与正确的样子。后来专家忍不住出来辟谣,澄清说疼痛根本没有标准的分类法,到目前为止科学界也没有一个完整的方法能够量化疼痛这种感觉,而网上疼痛分级就是一种对世界的简化思考结果。这样的简化机制下,思考对象从复杂的现实变得不再真实,而成为了人思考滤镜中的那个被简化过的世界。

所以人类在把握如此复杂的外在世界的时候,会寻求用简化过滤机制让判断决策赋予意义、然后通过意义的标签去理解这个世界、从而进行社会实践活动。地域歧视就是一种非常典型的一种简化机制。作为家乡在河南的我就经常体会到这样地域偏见带来的歧视。但我理解傲慢的歧视者的偏见是因为其无法去把握河南省所有的真实情况——近上亿人口的巨大复杂性,所以干脆就把它和河南人符号化。这正如著名哲学家维特根斯坦所说,凡是能够言语说的世界,就是我们能够掌握的世界。如果不能言说出来,也就是不能把它符号化的简化的世界,我们只好保持沉默。

在管理世界,如此的简单化思维模式导致的愚蠢决策也不胜枚举。比如有的企业招人时候不考虑处女座的应聘者因为都说处女座太吹毛求疵难以合作;企业领导认为基层员工因为没有经验因此不足以有能力参与到组织决策中去;研发科研人员被向僵硬的监督措施约束一言一行,因为管理者认为只要有资金时间投入就一定会有科研发明的产出。如此这样滤镜模式的思考,无异于剥夺了企业发展的更多可能性。

如何避免被经验愚弄

克服自己的经验偏见并非易事,尤其是对受人爱戴自信心爆棚的官僚型组织Boss而言。那么对于真诚希望克服傲慢与偏见的企业家来讲,应该如何反思自己经验中的“大家都这样做”与“滤镜”呢?下面给出五点建议。

一:重视失败案例。在商学院课堂上不难找到成功的企业案例,但是失败的案例却寥寥无几,首先因为很少人愿意分享失败,还有就是人们往往希望仿效成功。然而被搁置在小黑屋的失败过程却可以帮助经理人了解一个更加全面的图景,并且从他人偏见而导致失败的经验中吸取教训。同时,管理者应该鼓励试错,而非用一种处处胆小甚微的态度对待组织运行和管理员工、要求员工“谨言慎行”、只听老板“一言堂”。

二:重视微小的疏忽。在管理过程中看似微不足道而且并未引起重大闪失的事件是另外一种经常被忽视的思考点。“千里之堤,毁于蚁穴”。比如前不久发生的“东方之星”长江沉船事件,调查人员发现这艘事故船之前就经常因为失修改修而发生小事故,但是因为并无大碍而被管理者忽视,并最终酿成大祸。类似的,中国的各大机场管理中,经常看到因为飞机晚点导致群众情绪不满和抗议。虽然晚点原因可能是不可抗的天气,但是机场管理者对乘客的及时沟通和情绪疏导并未做到位,而这样的疏忽却一而再再而三地发生。如果此类的也许对机场管理者看来是小问题的问题总是得不到解决,那么不难预料在未来会对机场造成更大规模的事故。在人力资源管理中,这样被忽视的“小问题”更是层出不穷,一个对主要决策者而言微不足道的决定,可以带来员工心中不可弥补的裂痕,进而引发一波离职潮。因此,对待这样的“小疏忽”,企业管理者万不能掉以轻心。

三:重视各方意见。为了克服决策偏见,组织领导者需要建立更加多元化的决策机制和参与文化,而非人人谨言慎行溜须拍马的决策文化。具体说来应该减少权力距离,鼓励基层员工参与到决策讨论中,因为他们距离那些“微小问题”更近,更加有发言权。比如通用电气公司就让每一个VP都有一个来自于基层的“导师”,双方坦诚交流意见。这样的办法可以防隐患于未然,并且促进一种健康共赢的组织文化。

四:促进跨部门交流。当组织分工日益细化、各个部门员工越来越多专注于各自职能的时候,往往会导致“只见树木不见森林”的困局。心理学家Richard Wiseman的研究也发现,当人们太专注某一项任务的时候,往往更容易忽视掉一个意料之外的机会。而对于公司而言,意外的发现可以转变为巨大的商机。对此,管理者应该搭建组织内部交流平台,不是监督而是鼓励不同职能部门的员工进行交流,让大家在思想碰撞中擦出创新火花。

五:对于企业领导人个人来说,应该避免“感情僵化”和“过度计划”。“感情僵化”的表现是铁石心肠——领导也许认为这是公事公办铁面无私,但是这样会忽视具体事情发生的背景信息,而且对于企业员工来说如此永远缺乏人情味地“就事论事”会使人敬而远之,难以感受到领导者的人文关怀。“过度计划”是领导人决策者把所有的事情事无巨细计划好、并且认为完美计划是井井有条的保证,然而这样的死板会使领导者忽视意外情况和失去灵活性。要知道,计划只是人一厢情愿的想法,真实世界并不完全依照计划运行,随机应变是一种管理能力与技巧。

当然,知难行易,真正的改变发生在实践,而不是来已于经验。

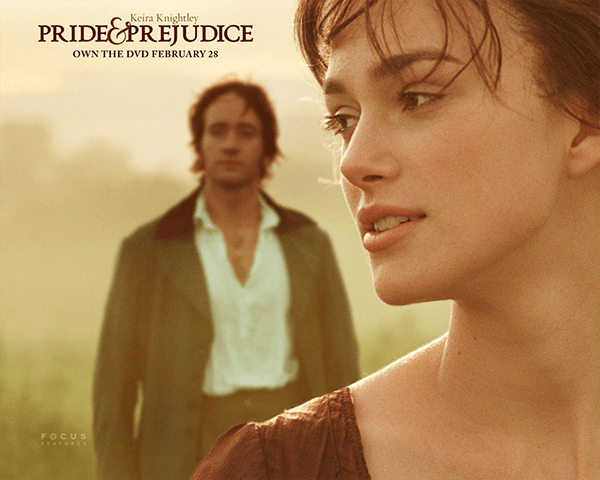

电影《傲慢与偏见》中有这样一句话:“偏见让我无法去爱别人,傲慢让别人无法来爱我。” 那么在管理世界中,可以改为:“偏见让决策脱离现实,傲慢让企业故步自封。”最后,分享我最近看到的几张漫画——《领袖 Vs.老板》:

图文原始来源:Jacob Shriar